睡眠の質を上げる7つの方法|良い睡眠や質の悪い睡眠による影響も解説

睡眠の質を上げるために!良い睡眠とは?

良い睡眠とは、睡眠の「量(時間)」と「質(深さ・熟睡感)」のバランスが取れ、朝目覚めたときに十分な休養感を得られる睡眠のことです。厚生労働省によると、成人では1日あたり6~8時間程度の睡眠が適正とされ、少なくとも1日6時間以上の確保が推奨されています。

ただし、必要な睡眠時間は個人差が大きく、年齢が上がるとやや短くなる傾向があります。たとえば必要な睡眠時間は25歳で約7時間、45歳で約6.5時間、65歳で約6時間になるといった報告があります。

また、「深い睡眠を十分とれているか、夜中に何度も目が覚めないか」といった睡眠の質も重要です。科学的には、睡眠効率(ベッドにいた時間のうち実際に寝ていた時間の割合)が85%以上、入眠にかかる時間が30分以内、夜間の途中覚醒が少ないなどが良好な睡眠の指標とされています。世界保健機関(WHO)や厚労省も、「睡眠時間の確保」とともに「睡眠による休養感の獲得」を健康維持の柱に挙げており、量と質の両面が大切だとされています。

睡眠の質を上げる重要性|質の悪い睡眠がもたらす健康への影響

最近の研究で、睡眠不足や睡眠障害が免疫力の低下や生活習慣病のリスク上昇など、さまざまな健康問題を引き起こすことがわかっています。ここでは、その具体的な影響を紹介します。

免疫力が低下する

睡眠不足や睡眠の質の低下が続くと、疲れが抜けにくくなるだけでなく、免疫力まで下がり、感染症などにかかりやすくなることがわかっています。

アメリカの研究では、睡眠時間が7時間以上の人と比べて6時間未満の人は風邪をひく確率が約4.2倍に上昇しています。

また、寝つきの悪さや夜中の中途覚醒などによって睡眠時間が2〜8%削られた場合、中途覚醒なくぐっすり眠れた人よりも約5倍も風邪をひきやすいというデータが報告されているのです。

こうした睡眠の乱れにより、メラトニンという免疫を高めるホルモンの分泌を阻害し、ストレスによる免疫低下を抑える働きも弱めてしまうため、ウイルスや細菌への抵抗力が落ちてしまうことにつながります。

また、深い眠りの間に分泌される成長ホルモンは体内の細胞修復や免疫物質の生成に関わっていますが、睡眠が不足するとこのホルモンの分泌量も減少し、結果的にNK(ナチュラルキラー)細胞の活性度が低下してウイルスを撃退しにくくなるのです。

こうしたメカニズムを踏まえると、質の高い睡眠をしっかり確保して免疫力を保つことが、風邪やインフルエンザをはじめとする感染症予防に大きく貢献するといえます。

記憶力・注意力が低下する

厚生労働省の調査によれば、睡眠不足になると集中力や注意力の散漫化、イライラ感の増大などが起こりやすくなるとされています。

また、寝不足は学習・記憶力にも悪影響を及ぼします。睡眠中に記憶が定着することは多数の研究で証明済みです。とくに深いノンレム睡眠が不足すると、新情報の記憶定着や思考力が低下し、学業や仕事の効率にも大きく影響します。

自律神経が乱れる

私たちの体には、自律神経と呼ばれる仕組みがあり、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の2つで構成されています。日中は交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が働くことで、スムーズな入眠や深い睡眠が促進されるのです。

しかし、寝不足が続くと、交感神経が優位になり、副交感神経が働きにくくなります。その結果、血圧や心拍数が高止まりし、寝付きがさらに悪くなるという悪循環に陥りやすくなるのです。

さらに、自律神経の乱れは動悸や倦怠感、不安感などの症状を引き起こし、うつ病リスクも高めます。国内研究でも「不眠症状がある人はうつ病発症リスクが上がる」と指摘されています。

生活習慣病にかかりやすくなる

睡眠不足になると、食欲を抑えるホルモン(レプチン)の減少と食欲を増進するホルモン(グレリン)の増加が同時に起こります。夜に間食しやすくなるため太りやすく、2型糖尿病のリスクも高まります。

また、睡眠時間が著しく短い人は高血圧や冠動脈疾患を発症しやすいという大規模研究もあり、厚労省も「睡眠不足は生活習慣病の一因」と警鐘を鳴らしています。

睡眠の質を上げる方法|食事

睡眠は腸内環境や食事に含まれる栄養素と密接に関わっています。ここでは、腸内フローラの多様性を高める食習慣や、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料を摂る方法を解説します。

腸内フローラの多様性を高める食べ物を摂取する

腸内フローラを含む腸内環境は、脳機能と相互に影響を及ぼしあっています。

ユーグレナ社では、ユーグレナを4週間摂取するグループと摂取しないグループ※に分けて摂取前後での腸内フローラの解析と睡眠の質を調査しました。

その結果、睡眠の質と腸内フローラの多様性が相関し、腸内フローラの多様性が増すほど睡眠の質が良くなる可能性が示されました。

また、パラミロンを含むユーグレナ粉末を摂取することで腸内フローラの多様性が有意に増加することが確認されました。そして、酪酸産生菌(Faecalibacterium prausnitzii)の占有率が上昇し、有害物質を作り出す悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を整える作用がある短鎖脂肪酸の一種である酪酸の産生量が増すことも報告されているのです。

※ユーグレナを含まないプラセボカプセルを摂取したグループ

詳しい内容は以下のレポートからご覧ください。

【睡眠の質】ユーグレナの継続摂取により腸内フローラの多様性が高まり睡眠の質が向上することが確認されました(ヒト臨床試験)

ユーグレナの継続摂取により腸内フローラにおける酪酸菌の占有率と酪酸の産生が増すことが確認されました(試験管の試験・ヒト臨床試験)

微細藻類ユーグレナが、免疫バランス調整等の可能性が注目される 酪酸(らくさん)を産生する腸内細菌の占有率上昇および酪酸産生増加に寄与することを確認しました

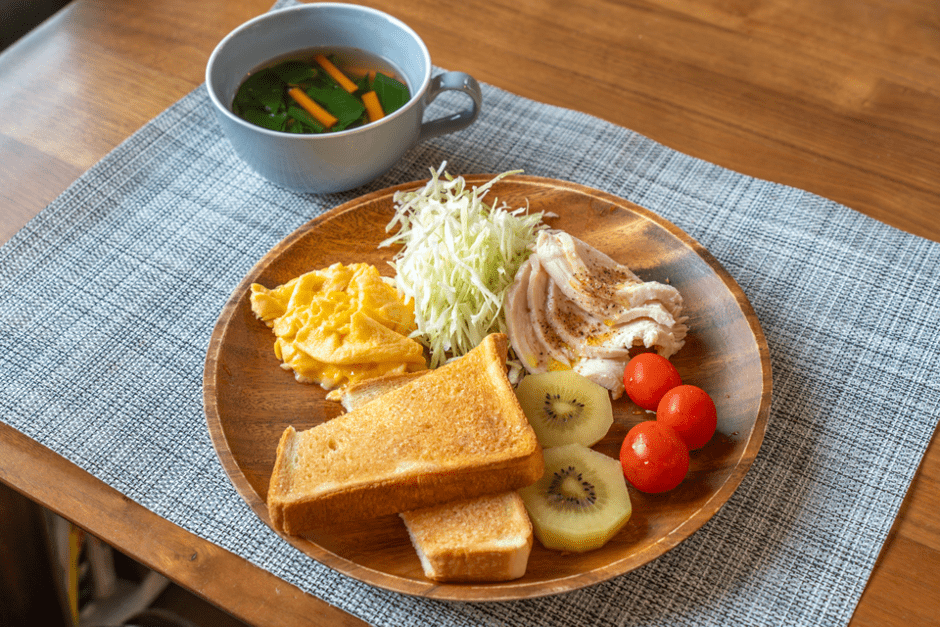

メラトニンを増やす食べ物を摂取する

メラトニンは、昼間に分泌されるセロトニンから夜間に合成されます。このセロトニンの材料がトリプトファンです。トリプトファンは、乳製品、大豆製品、バナナ、肉、魚、ナッツ類などに豊富に含まれます。朝食でトリプトファン+ビタミンB6+炭水化物を摂り、さらに日中明るい光を浴びると、夜のメラトニン分泌が高まることが実験で確認されています。

睡眠の質を上げる方法|生活習慣

生活習慣を整えることで、体内時計や自律神経を調節し、睡眠の質を高めることができます。

寝る前の習慣を変える

深夜の重い食事は交感神経を刺激したり、消化器に負担をかけてしまうため、就寝3時間前には夕食を終えているのが理想です。寝る1~2時間前にはぬるめのお風呂(40℃前後)に入ったり、ストレッチや読書をすることで副交感神経を優位にし、スムーズな入眠を促します。熱すぎるお湯や激しい運動は避け、心身を落ち着けることを意識しましょう。

また、寝る直前までスマホやタブレットを見ていると、ブルーライトが脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を抑制します。就寝1時間前には画面を見ない、もしくはブルーライトカットモードを使うなどの対策が有効です。

軽いストレッチをする

就寝前の軽いストレッチは、副交感神経を高める効果が期待され、入眠時間の短縮や主観的な睡眠感の向上が報告されています。首や肩、股関節、足首などを無理なく伸ばす程度でOKです。

また、ヨガも睡眠の質を上げるのに効果的とされています。ゆったりしたヨガポーズや深呼吸は、ストレッチと同様にリラックスを促し、睡眠の質を高める手軽な方法として推奨されています。

規則正しい生活を送る

人間の体内時計は太陽光によってリセットされます。起床後すぐにカーテンを開けて日光を浴びる、数分でも散歩するなどすることで目が覚め、夜に自然と眠くなるリズムを作れますよ。平日も休日も起床時間だけは固定して睡眠リズムを崩さないことで、体内時計が安定しやすくなります。

日中に適度な運動をするのも、睡眠の質を向上させるのに効果的とされています。日中に体を動かさないと夜の眠気が十分に訪れず、浅い睡眠になりがちです。仕事や家事、ウォーキングなどを通じて適度に疲労を感じることで、夜の睡眠が深くなります。

睡眠の質を上げる方法|睡眠環境

睡眠時間は人生の約3分の1とも言われ、寝具や寝室環境が合っていないと睡眠の質に大きく影響します。

適切な寝具を選ぶ

枕の高さや硬さが合わないと首や肩に負担がかかり、いびきの原因にもなります。オーダーメイド枕など、自分に合ったものを選ぶと入眠時間の短縮や深い睡眠の増加が期待できます。

マットは、柔らかすぎると身体が沈み込み、硬すぎると圧迫感が強くなります。自然な寝姿勢を保ちやすい適度な硬さや反発力が大切です。実際に試し寝をして「寝返りしやすいか」「腰や肩が沈みすぎないか」を確認しましょう。

また、人は一晩でコップ1杯分の汗をかくとも言われているため、マットレスや枕は定期的に陰干しやカバー洗濯を行い、湿度やダニ対策をすることが重要です。

部屋の温度や湿度をコントロールする

部屋の室温は13~29℃、湿度は40~60%くらいが快適な睡眠環境とされています。夏場は26℃を超えると寝苦しく、冬場は16℃を下回ると寒さで寝付きにくくなるため、エアコンや暖房器具を活用しましょう。

夏は通気性の良い敷パッドや扇風機、エアコンで寝苦しさを和らげ、冬は暖房を入れすぎない程度に保温するのが理想です。寝床内(布団の中)の温度が約33℃、湿度50%前後になると快眠しやすいと報告されています。

まとめ

睡眠の質を上げるには、ノンレム睡眠とレム睡眠のバランスを整えることが重要です。睡眠の質が悪いと、免疫力の低下や生活習慣病のリスク増加など、健康への悪影響が生じる可能性があります。

睡眠の質を改善するためには、寝る前の習慣を見直し、規則正しい生活を心がけることが大切です。就寝前のリラックス習慣を取り入れ、体内時計を整えるために朝日を浴びる、適度な運動をするなどしましょう。

また、枕やマットレスを自分に合ったものに変えたり、室温・湿度を快適に過ごすことで、より深い眠りが得られます。

これらのポイントを意識しながら生活習慣を改善し、毎日の睡眠の質を高めて心身ともに健康な状態を維持していきましょう。